Über die letzten paar Monate bin ich in den Genuss gekommen, eine Bachelorarbeit verfassen zu dürfen. Und das sogar noch in Physik! Deswegen geht es diesmal nicht um etwas, das ich gelesen habe, sondern um etwas, was ich geschrieben habe. Und keine Sorge, das Fach war zwar Physik, aber ich verspreche es wird nur maximal halb so schlimm wie ihr es euch vorstellt.

In meiner Arbeit ging es um Dosimetrie, also darum zu messen, wie viel Strahlung ein Mensch abbekommen hat bzw. wie schädlich sie für ihn war. Idealerweise würde man dafür einen Menschen der Strahlung aussetzen, und schauen, wie viel Schaden diese in ihm tatsächlich verursacht. Da der menschliche Organismus aber relativ komplex ist und es so etwas wie Ethik gibt, ist das eher ein Thema für eine Masterarbeit. Stattdessen hat man sich für das Nächstbeste entschieden: Ein Detektor, der menschlichem Gewebe äquivalent ist. Grob gesagt stimmen hier Dichte und Zusammensetzung mit denen eines Menschen überein, weswegen die Strahlung mit ihm so wechselwirkt wie mit einem Menschen.1

Wenn ihr euch darunter jetzt eine fleischfarbige und leicht glitschige Masse vorstellt kann ich euch beruhigen; die meisten Materialien mit dieser Eigenschaft sind relativ unspektakulär. Wasser und Luft eignen sich zum Beispiel super und werden deshalb auch oft in Simulationen anstelle von Gewebe verwendet.2 Ich habe spezielle Polymere, also in Grunde genommen Plastik, verwendet, die besonders lichtdurchlässig/transparent sind. Dieses Plastik wird allgemeiner auch als Matrix bezeichnet.

Das flüssige Polymer, bevor es zum Aushärten in Formen gefüllt wird

Plastik alleine eignet sich leider nicht besonders gut als Detektor. Wenn man es Strahlung aussetzt, ist alles was passiert eine leichte Trübung und ein paar Risse, aber dafür muss es auch direkt in einen Kernreaktor gehalten werden. Deswegen mischt man dem Plastik etwas bei, was ihm dann die Detektoreigenschaften verleiht: sogenannte organische Szintillatoren.

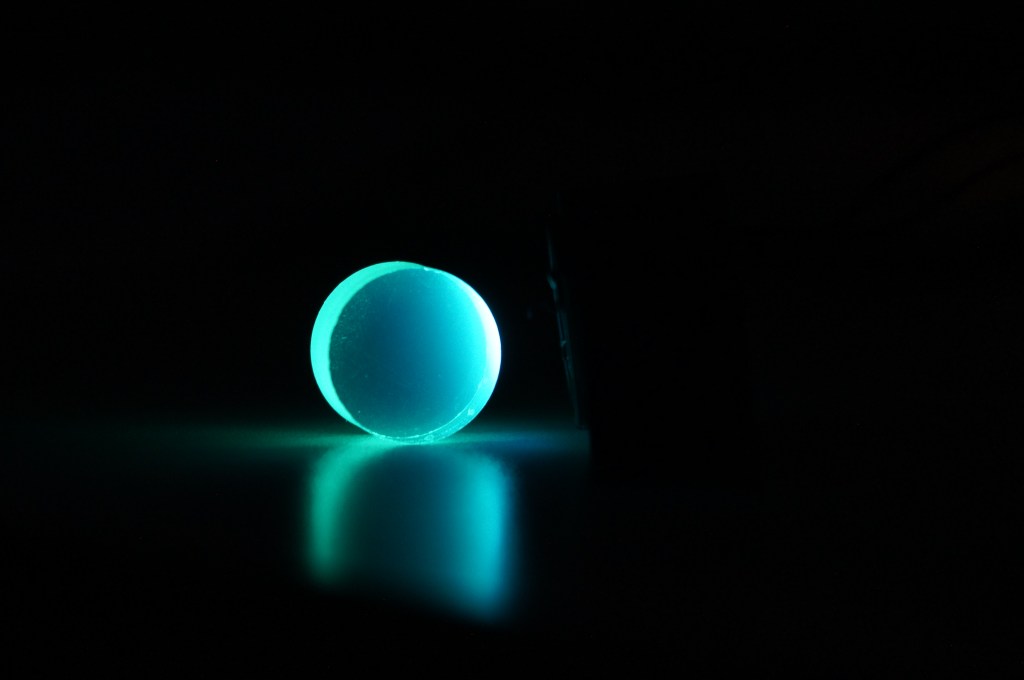

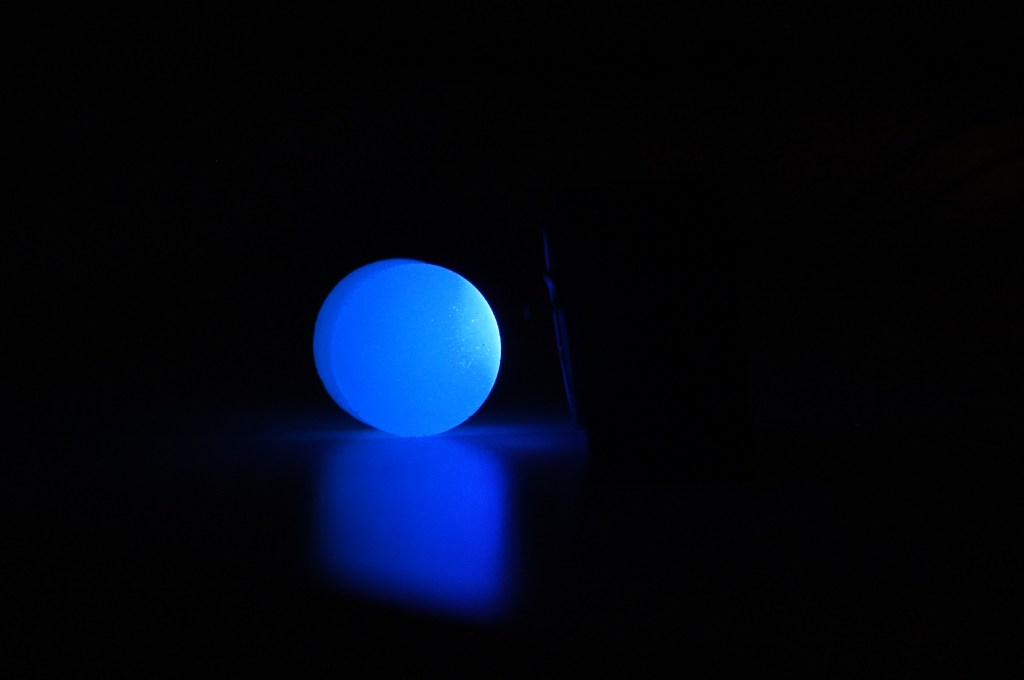

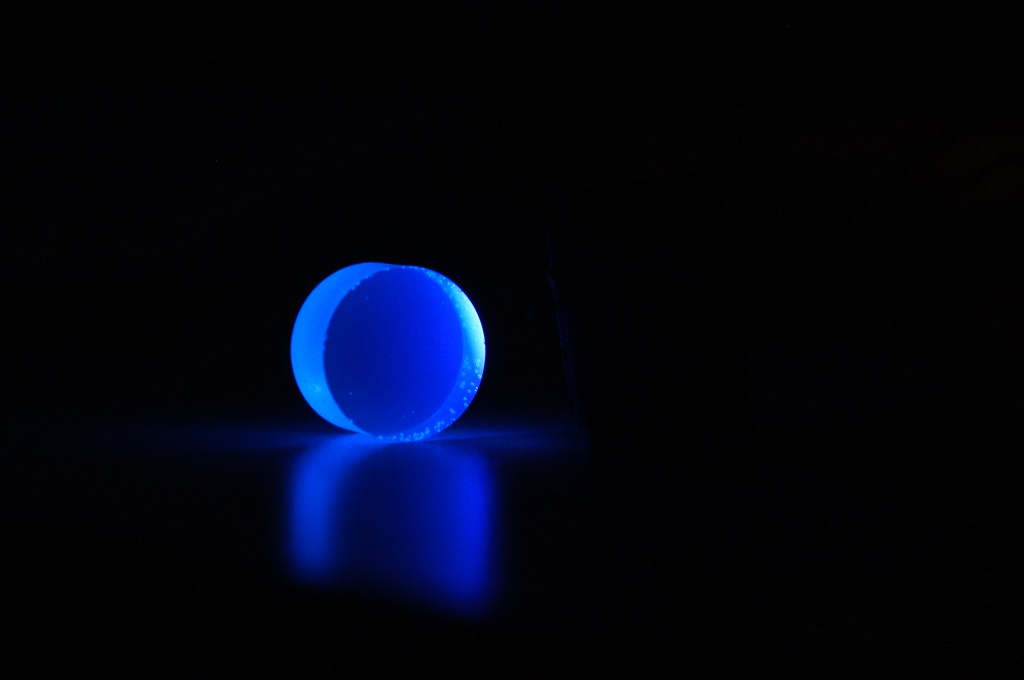

Organische Szintillatoren sind Stoffe, deren Moleküle leuchten, wenn sie durch Strahlung dazu angeregt werden. 3 Die Idee ist hier, dass der Szintillator durch die Strahlung einen energiereicheren Zustand einnimmt und diese Energie dann wieder als Licht abgibt, wenn er sich zurück in den Grundzustand begibt. Dabei ist die abgegebene Energie etwas kleiner als die aufgenommene was bedeutet, dass man z.B. UV-Licht (hohe Energie) in blaues oder grünes Licht (geringere Energie) umwandeln kann.

Ein grün leuchtender Szintillator

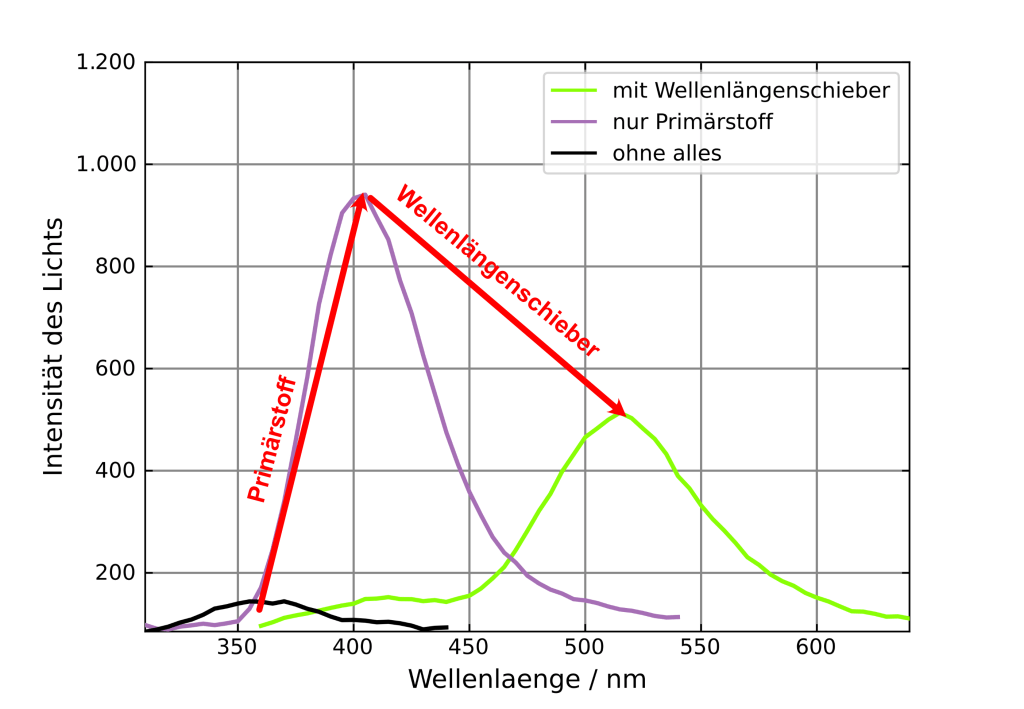

In unsere Plastikmatrix werden jetzt zwei dieser organischen Szintillatoren gegeben. Einmal ist das der Primärstoff (sog. PPO) der mit der Matrix zusammen UV-Licht erzeugt. Plastik ist leider oft eher undurchsichtig für UV-Licht aber sehr transparent für sichtbares Licht. Den Primärstoff alleine zu verwenden, wäre also nicht optimal, weil das UV- Licht dann nicht aus dem Detektor entkommen kann und wir es nicht messen können. Deswegen fügt man einen zweiten Szintillator, den sogenannten Wellenlängenschieber hinzu, der aus dem UV-Licht wie oben beschrieben, Sichtbares macht.

Die verschiedenen Wellenlängen, mit denen das Material leuchtet sind im Bild oben dargestellt. Auf der x-Achse seht ihr die Wellenlänge und auf der y-Achse die Intensität des jeweiligen Lichts. Man kann beobachten, dass auch die Matrix alleine (schwarz) schon ein wenig UV-Licht erzeugt. Der Primärstoff und Wellenlängenschieber sorgen dann für die großen Signale bei 400 nm (nahes UV-Licht) und 520 nm (grünes Licht). 4

Jetzt haben wir also einen kleinen Plastikklumpen, der hübsch leuchtet, sofern (ionisierende) Strahlung auf ihn fällt. Das Licht was er produziert, ist im Optimalfall proportional zu der Energie, die die Strahlung in ihm deponiert (soll heißen: Mehr Strahlung, mehr Licht). Um es zu messen verwendet man ein Messgerät mit einem viel zu langem Namen: einen Photosekundärelektronenverfielfacher (Abk.: PSEV). Das ist eine Vakuumröhre aus Glas, an deren Vorderseite eine Material aufgedampft ist, was aus den Photonen (also dem Licht) des Szintillators Elektronen macht, die wir dann als elektrisches Signal messen können. Die Elektronen werden in der Röhre außerdem millionenfach verstärkt, weswegen man damit sogar einzelne Photonen zählen kann. Das macht dieses Gerät dann natürlich sehr sensitiv gegenüber normalem Tagesslicht, weswegen ich in meiner Experimentierphase mein Labor so stockfinster abgedunkelt habe, dass mein Betreuer regelmäßig über diverse Einrichtungsgegenstände gestolpert ist, wenn er schauen wollte wie es läuft.

Damit ist der Detektor auch schon fertig und wir können mit dem Messen anfangen. Deshalb gibt es jetzt einen Chrashkurs in Gammaspektroskopie! Juhu!

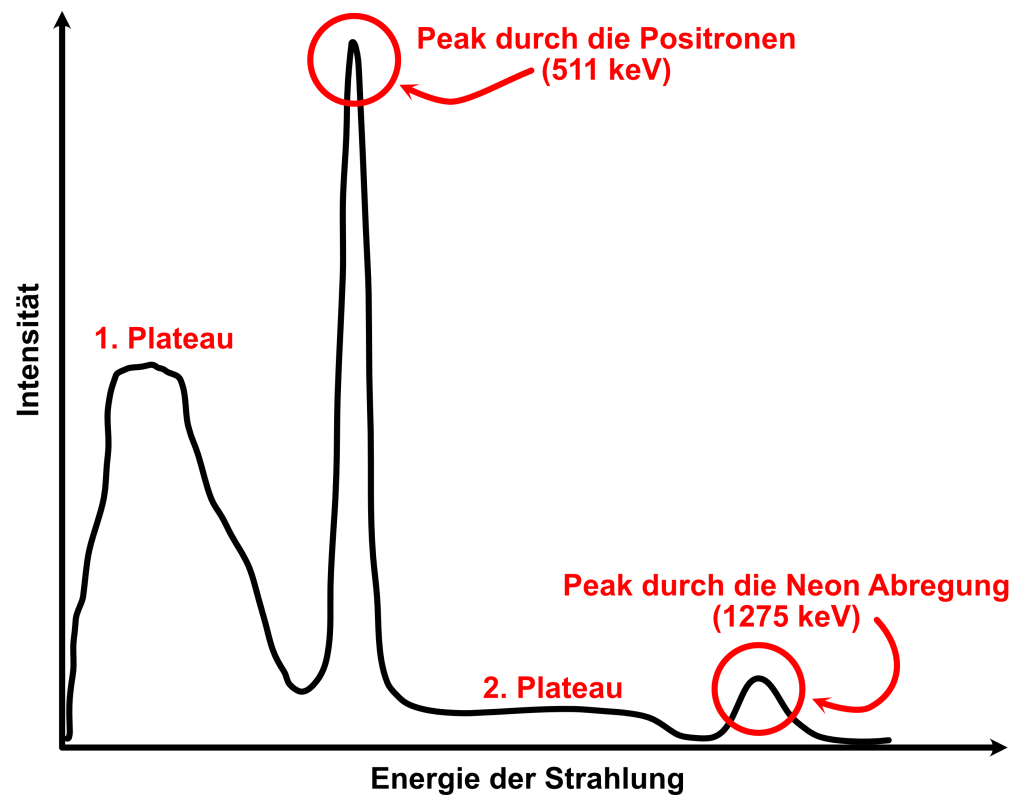

Gamma-Spektrum von Natrium-22 mit den charakteristischen Eigenschaften

Wir benutzen als radioaktive Quelle Natrium-22, ein künstlich hergestelltes Isotop (mit einem Neutron weniger als normales Natrium), welches beim Zerfall Antielektronen (echte Antimaterie!!!) erzeugt. Die Antielektronen löschen sich mit normalen Elektronen aus und erzeugen eine charakteristische Strahlung mit 511 keV Energie (eV, also Elektronenvolt, ist die typische Energie-Einheit für solche Angaben, die genaue Bedeutung kann euch egal sein), was gerade den Energien der Elektronen/Positronen entspricht. Beim Zerfall wandelt sich das Natrium in angeregtes Neon um, welches dann nochmal Gamma-Strahlung mit 1275 keV Energie produziert. Das sind die beiden Peaks die man im Spektrum oben sehen kann.

Häufig geben die Gamma-Photonen aber nur einen Teil ihrer Energie an das Material ab und verlassen es dann mit der restlichen Energie. Diese Photonen sehen im Detektor dann eben so aus, als hätten sie weniger Energie und bilden das Plateau um die Peaks.

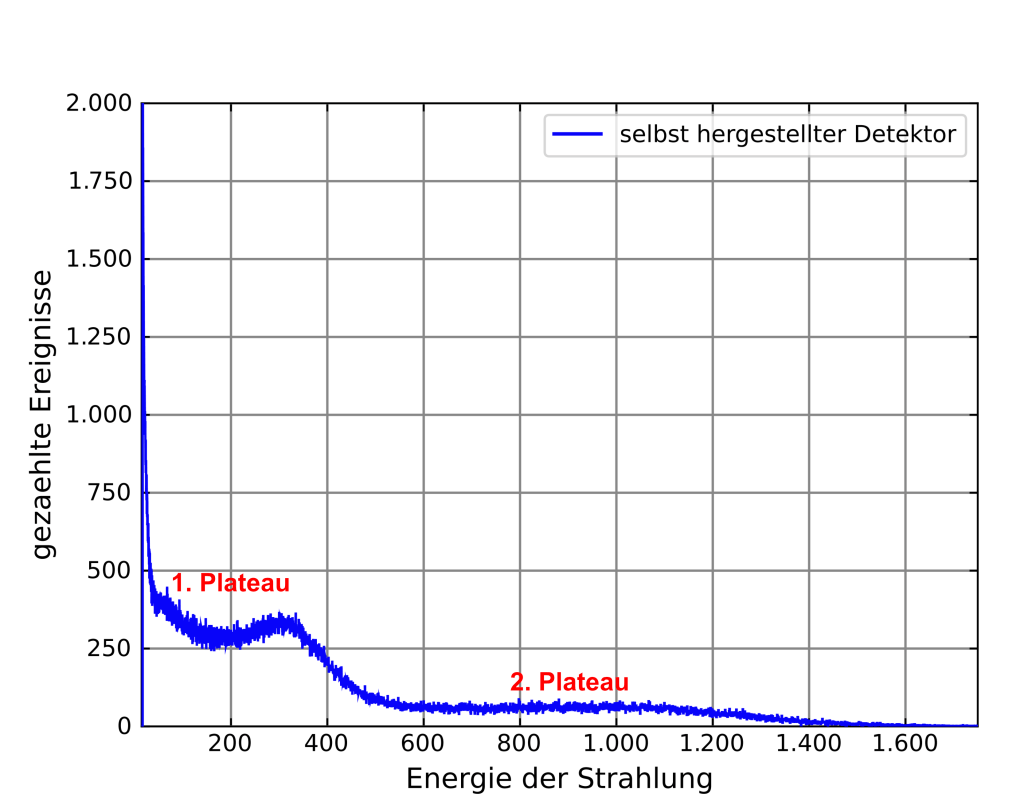

Selbst gemessenen Spektrum von Natrium-22

Im nächsten Bild ist ein Graph, der mit einer von meinen Detektoren gemessen wurde. Man kann sofort sehen, dass die beiden großen Peaks fehlen, und nur die Plateaus übrig sind. Das liegt daran, dass Plastik so eine geringe Dichte hat, dass so gut wie alle Photonen nur einen Bruchteil der Energie abgeben und dann aus dem Detektor entkommen können. Dadurch sieht man die Peaks nicht, weil dafür sämtliche Energie im Detektor bleiben müsste. Das ist aber alles erwartet und richtig so.

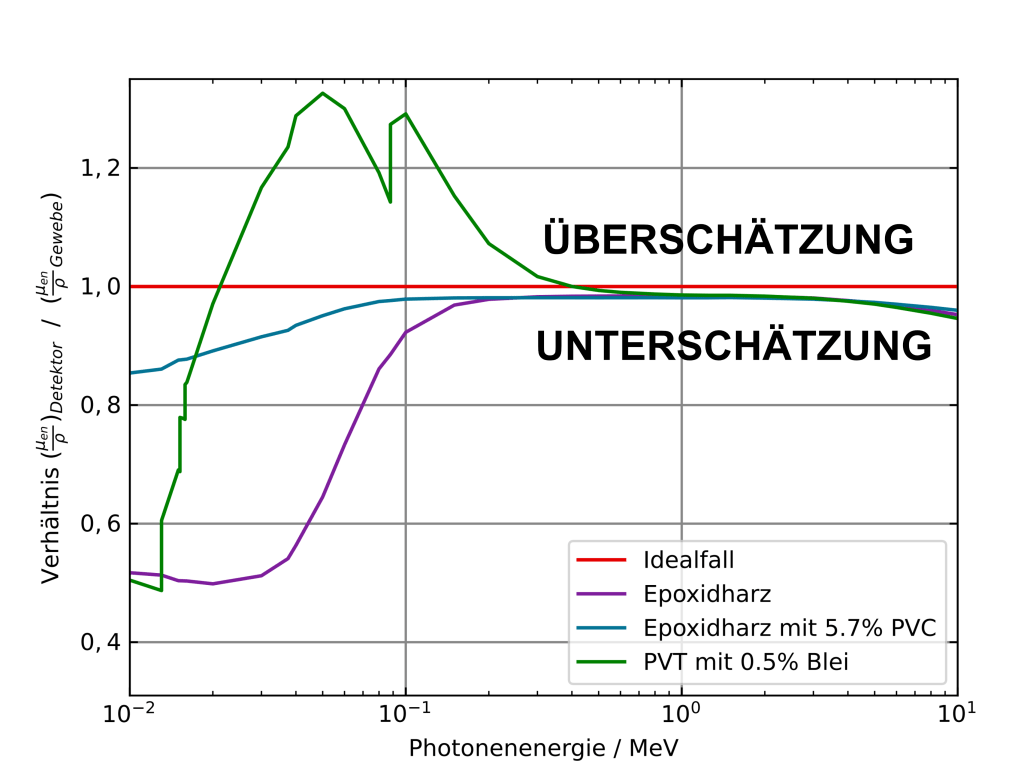

Jetzt bleibt eigentlich nur noch ein Problem. Dazu schauen wir uns die Gewebeäquivalenz von dem von mir verwendetem Plastik einmal genauer an. Die rote Linie im Graph ist der Idealfall. Wir sehen sofort, dass das Plastik alleine (lila) weit von diesem Ideal entfernt ist. Das bedeutet in der Praxis, dass man den angerichteten Schaden in tatsächlichem Gewebe unterschätzt. In der Vergangenheit hat man oft Blei hinzugegeben, was zu der grünen Linie führt. Also auch nicht viel besser. Ich habe es in dieser Arbeit mit PVC-Staub versucht. PVC enthält viel Chlor, was die Dichte das Materials dann insgesamt erhöht. Damit kommen wir dem Idealfall auch sehr nahe (hellblau)! Das PVC sorgt dabei zwar dafür, dass das Material intransparent/diffus wird, aber hat überraschenderweise nur einen geringen Einfluss darauf, wie gut der Detektor am Ende tatsächlich funktioniert. So konnte ich einen Detektor herstellen, der eine deutliche Verbesserung zu vorigen Ansätzen darstellt.

So das war es auch schon mit meiner Arbeit. Weil das jetzt am Schluss vielleicht doch etwas viel war, hab ich noch ein paar kleine Fakten zum Schluss, um das Gehirn etwas zu entspannen.

Ein Spinthariskop, eine der ersten Anwendungen von Szintillatoren

Mit die ersten Szintillatoren wurden Anfang des 20. Jahrhunderts in sogenannten Spinthariskopen verbaut. Die könnt ihr euch ein bisschen wie Kaleidoskope vorstellen, nur das die Spiegel mit einem radioaktiven Material und einem Leuchtschirm ersetzt wurden. Jedes Mal, wenn etwas des radioaktiven Materials zerfällt, sieht man wegen dem szintillierenden Leuchtschirm einen kleinen Lichtblitz aufleuchten. Falls ihr mit sowas mal in einem Museum oder so in Berührung kommt, müsst ihr euch übrigens keine Sorgen um die Strahlung machen. Man verwendet normalerweise Alpha-Strahlung, die das Gerät nicht verlassen kann.

Weil ich im Laufe der Arbeit hin und wieder gefragt wurde, will ich hier auch nochmal etwas zur Radioaktivität erklären. Wenn man mit radioaktiven Material in Kontakt kommt, wird man im Normalfall nicht selber radioaktiv. Normale Feld- Wald und Wiesenstrahlung in Form von Alpha/Beta/Gamma-Strahlung kann das physikalisch nicht. Es ist theoretisch möglich, nicht radioaktives Material durch starke Neutronenbestrahlung in z.B. Reaktoren radioaktiv zu machen, aber selbst hier sind unglaublich hohe Dosen notwendig um große Mengen strahlendes Material zu erzeugen. 5 Dann ist das selber Strahlen wirklich das geringste Problem. Allgemein ist eine viel größere Gefahr das versehentliche Aufnehmen von strahlenden Substanzen in Form von Staub, weswegen in Filmen kontaminierte Menschen auch immer so gründlich abgeduscht werden. 6 Der Staub lagert sich sonst in sämtlichen Organen an und kann langfristig für Krebs sorgen. Aber selbst dann seid ihr für andere Menschen keine akute Gefahr.

Quellen und Sachen zum Weiterlesen

- Ein ziemlich cooler Blog von einem Nuklearingenieur, der haufenweise Experimente zu Hause macht

- Wer ein (Fach-) Buch über alle möglichen Detektoren lesen möchte, dem sei „Teilchendetektoren“ hiermit empfohlen

- Meine Bachelorarbeit könnt ihr auch lesen, schreibt mir dafür gerne eine Mail!

Footnotes

- Sofern der Mensch ein sehr kleiner Zylinder ist. Natürlich hat auch die komplizierte Geometrie des Körpers einen Einfluss, aber glücklicherweise keinen allzu großen. ↩︎

- Speziell Wasser, weil Luft nicht besonders dicht ist. ↩︎

- Einer, der euch sicher aus diversen Schweppes-Getränken bekannt ist, ist Chinin. Wenn ihr euch mal ein Glas Tonic draußen im Sonnenlicht anschaut, dann könnt ihr es deswegen tatsächlich leicht blau schimmern sehen, ↩︎

- Wer gut aufgepasst hat wundert sich bestimmt, warum die Intensität bei grünem Licht im Vergleich zu dem UV-Peak abgenommen hat, wo doch eigentlich der Wellenlängenschieber genau das Gegenteil erreichen sollte. Das liegt hier daran, dass das Messgerät (siehe nächster Abschnitt) für grünes Licht nicht so gut funktioniert, und der Peak daher kleiner aussieht, als er tatsächlich ist. ↩︎

- Man kann das neben der Herstellung von waffenfähigem Plutonium auch verwenden, um z.B. die Konzentration von Silber in einer Münze zu überprüfen. Man bestrahl die Münze dafür mit Neutronen und vergleicht die Strahlung der Münze danach mit einem Theoriewert um Rückschlüsse auf die Reinheit des Silbers zu machen. ↩︎

- Radioaktive Quellen sind daher oft hermetisch in z.B. Plastik verpackt, damit genau das nicht passiert. Ein Doktorand in meiner Arbeitsgruppe testet dann regelmäßig, ob die Quellen dicht sind, indem er mit einem Taschentuch drüber wischt und schaut, ob das Tuch danach strahlt. ↩︎

Hinterlasse einen Kommentar